日本100名城に認定されている和歌山県の和歌山城にはマークが入った石垣があります。これは刻印(こくいん)石というものです。なぜマークを入れたのか?現地に以下のような説明看板がありました。

日本100名城に認定されている和歌山県の和歌山城にはマークが入った石垣があります。これは刻印(こくいん)石というものです。なぜマークを入れたのか?現地に以下のような説明看板がありました。

和歌山城石垣の刻印について

和歌山城の石垣のうち、2110個に刻印があることが分かっています。この新裏坂周辺で、坂の西方に続く石垣に854個と約4割が集中しています。刻印のデザインは多様で40種類以上が確認されており、家紋やその省略文字であったり、方位や日付、人名と考えられるものもあります。また、刻印のある場所は右の正面だけではなく、側面や上下とあらゆる面にわたっていることが確認されています。

石垣の刻印は、全国的には慶長(1596~1615)から寛永(1624~44)期に築かれたものに多く見られますが、何のために刻印されたかについては、石材所有者の表示、石質チェック、鬼門除けなど呪術的使用など諸説があり、はっきりと分かっていません。

和歌山城研究家として知られる故松田茂樹氏は、刻印のある石垣が和泉砂岩(いずみさがん)に限られ、浅野家が城主だった時代(1600~1619)に修築された石垣にしか使われていないことなどから、浅野家の家臣が主家の城普請に協力したしるしとして刻印したと見ておられる

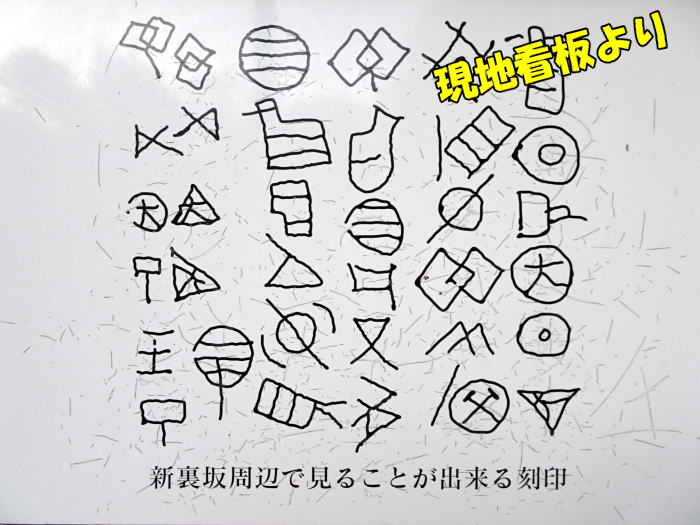

これが和歌山城の新裏坂で見ることができる刻印の種類。様々なマークがあります。

これが和歌山城の新裏坂で見ることができる刻印の種類。様々なマークがあります。

私が住んでいる愛知県の場合、名古屋城に刻印石があります。その理由は名古屋城築城は天下普請(てんかぶしん)といって、20の大名家が石垣工事に携わっていました。苦労して切り出して運んだ石を他の大名家に持っていかれないために自分のとこの石だよ!という意味のマークが刻印石と考えられています。

私の感想ですが、石垣の刻印が好きな人には和歌山城もオススメです。また刻印の意味や理由がより解明されると和歌山城が築かれた時の詳細がわかると思います。

私の感想ですが、石垣の刻印が好きな人には和歌山城もオススメです。また刻印の意味や理由がより解明されると和歌山城が築かれた時の詳細がわかると思います。