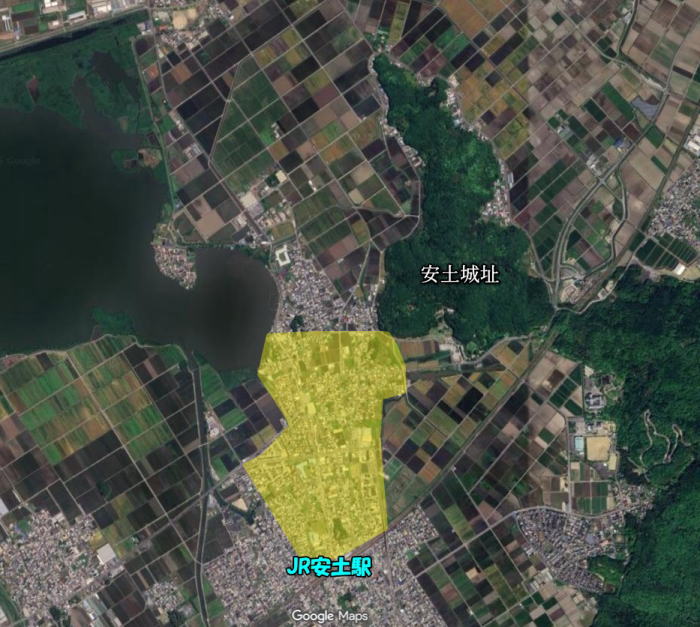

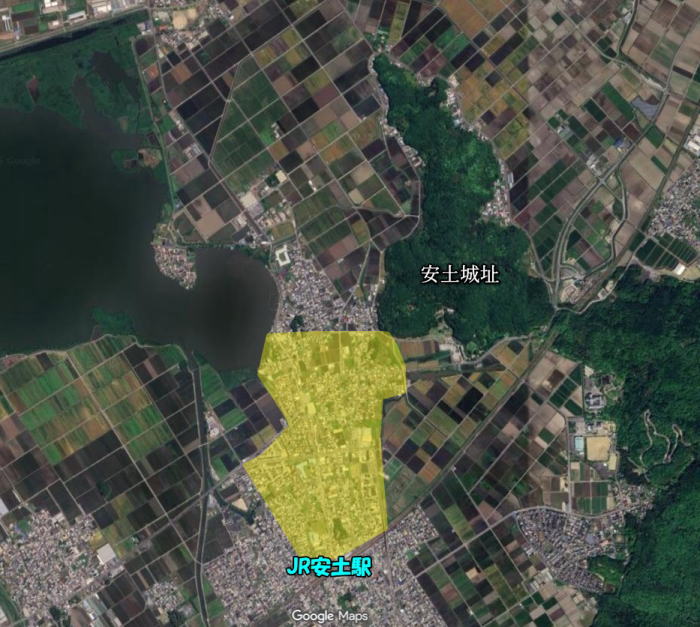

JR安土駅の北側は、かつて安土城の城下町があった場所です。安土城は江戸時代にはすでに存在しませんでしたが、今でも城下町の遺構や織田信長ゆかりの史跡が残っています。もしあなたが電車で安土城へ行く場合、これらの城下町遺構をチェックしながら歩くと、安土城の城巡りも倍楽しくなるでしょう。ではどんな遺構が残るのか早速チェックしてみます。

JR安土駅の北側は、かつて安土城の城下町があった場所です。安土城は江戸時代にはすでに存在しませんでしたが、今でも城下町の遺構や織田信長ゆかりの史跡が残っています。もしあなたが電車で安土城へ行く場合、これらの城下町遺構をチェックしながら歩くと、安土城の城巡りも倍楽しくなるでしょう。ではどんな遺構が残るのか早速チェックしてみます。

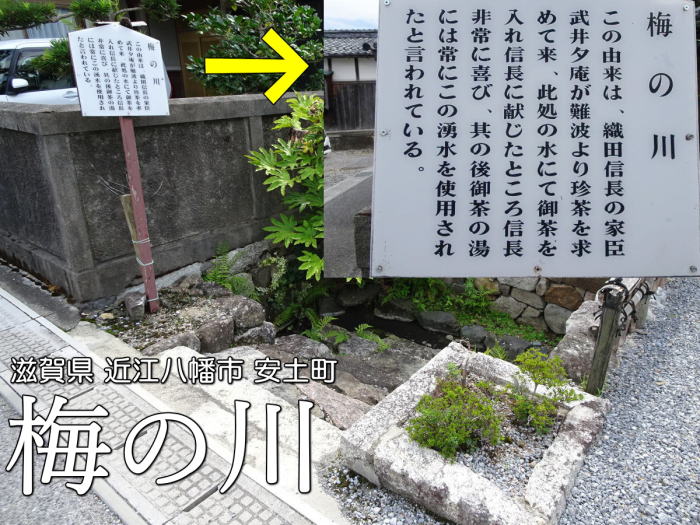

湧き水が多い

城下町跡を歩いて気付くのが湧き水が多いということ。これは梅の川といって、川ではなく井戸。信長の家臣・松井夕庵がこの梅の川の水でお茶を点て、信長に献じたところ、信長が非常に喜んで、その後、茶の湯にこの湧き水を使用したとのこと。信長のお気に入りの水です。

城下町跡を歩いて気付くのが湧き水が多いということ。これは梅の川といって、川ではなく井戸。信長の家臣・松井夕庵がこの梅の川の水でお茶を点て、信長に献じたところ、信長が非常に喜んで、その後、茶の湯にこの湧き水を使用したとのこと。信長のお気に入りの水です。

このほか今でも現役の北川湧水、西町の音堂川湧水など、水が豊富な場所という印象が強かったです。

貿易港跡

安土城下には貿易港もありました。それが常浜(じょうはま)。

安土城下には貿易港もありました。それが常浜(じょうはま)。

常浜(じょうはま)

常浜は、かつて琵琶湖に面しており、室町時代は六角氏の観音寺城外港として栄えていました。戦国時代に織田信長の上洛戦で支配下に入り、安土城の港として機能し、信長がこの地を物資輸送・交易・軍事拠点の中心として捉えていたことが伺われ、長浜港や坂本港、湖西高島にある勝野港と琵琶湖の航路を通じて繋がっていました。

昭和初期までは実際に船の往来があり、琵琶湖の周航する蒸気船の寄港地として賑わっていました。現在は常浜水辺公園が整備されて人々の憩いの場となっています。

かつての #安土城 の #城下町 に残る港跡・常浜(じょうはま)。六角氏の #観音寺城 時代には外港として活用され、#織田信長 の安土城時代には長浜港や坂本港、湖西高島にある勝野港と琵琶湖の航路を通じて繋がっていました。信長もここから船に乗ったのかと想像。 pic.twitter.com/XhHPJYLkvj

— 愛知戦国史跡ナビゲ-タ-・みかわのひで (@mikawanohide) September 23, 2025

現在では住宅地になっていますが、水路が集合している地域です。石垣はどれほど当時のものなのでしょうか?昭和初期まで活用されていたというのはスゴイですね。

かつて信長も歩いた街道?

安土町の下街道とは、織田信長が天正四年(1576)に安土城を築城した際に、岐阜城から安土を経由して京都へ向かう道として整備された街道です。現在でも部分的に残っており、当時の道幅や地形などがわかります。

安土町の下街道とは、織田信長が天正四年(1576)に安土城を築城した際に、岐阜城から安土を経由して京都へ向かう道として整備された街道です。現在でも部分的に残っており、当時の道幅や地形などがわかります。

セミナリヨ跡

安土城の近くまでやってきました。キリシタンの養成学校ともいえるセミナリヨ跡です。信長が寄進した土地に建てられ、ここで若き修道院の育成が行われました。阿波国の士族で三木半太夫の子、三木パウロなど歴史に名を残す人物もここで学びました。

安土城の近くまでやってきました。キリシタンの養成学校ともいえるセミナリヨ跡です。信長が寄進した土地に建てられ、ここで若き修道院の育成が行われました。阿波国の士族で三木半太夫の子、三木パウロなど歴史に名を残す人物もここで学びました。

百々橋跡

安土城の事実上の大手(玄関口)といわれる百々橋(どどばし)跡。現在、安土城には大手道が整備されていますが、滋賀県立安土城考古博物館の主張では、あの大手道は天皇行幸の時に天皇が通る道とされ、普段は通行禁止。では普段の大手はどこなのか?というと、この百々橋を渡った百々橋口だそうです。

安土城の事実上の大手(玄関口)といわれる百々橋(どどばし)跡。現在、安土城には大手道が整備されていますが、滋賀県立安土城考古博物館の主張では、あの大手道は天皇行幸の時に天皇が通る道とされ、普段は通行禁止。では普段の大手はどこなのか?というと、この百々橋を渡った百々橋口だそうです。

この百々橋の向こうに森みたいなものが見えますが、それが安土城址。(現在では百々橋口は閉鎖され、大手道から登城します)

所要時間と感想

私の安土城の城下町の感想ですが、これだけ見どころがあるので、歩く労力に比べ喜びも多いと思います。安土駅から百々橋口までの徒歩での移動距離は3.5kmほど。所要時間は写真撮ってゆっくり歩いて60分ほどでした。信長に思いを馳せる安土城城下町の散策コースでした。

私の安土城の城下町の感想ですが、これだけ見どころがあるので、歩く労力に比べ喜びも多いと思います。安土駅から百々橋口までの徒歩での移動距離は3.5kmほど。所要時間は写真撮ってゆっくり歩いて60分ほどでした。信長に思いを馳せる安土城城下町の散策コースでした。