大阪城豊臣石垣館に行ってきました。これは豊臣時代の石垣を展示した資料館です。『今の大阪城も石垣たくさんあるけど豊臣時代のではないの?』という疑問が浮かびますが…実は現在の大阪城石垣は、江戸時代の徳川政権時代のものがほとんどです。

大阪城豊臣石垣館に行ってきました。これは豊臣時代の石垣を展示した資料館です。『今の大阪城も石垣たくさんあるけど豊臣時代のではないの?』という疑問が浮かびますが…実は現在の大阪城石垣は、江戸時代の徳川政権時代のものがほとんどです。

埋められた豊臣時代の石垣

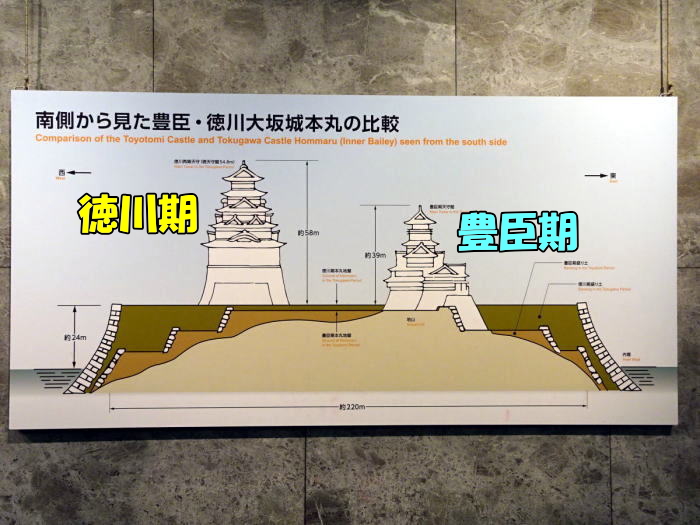

現在の大阪城は豊臣時代の大坂城をすっぽり埋めて、その上に建てられたものです。つまり私達が歩いている大阪城内は盛土の上ということ。その下に豊臣時代の石垣が埋められています。

現在の大阪城は豊臣時代の大坂城をすっぽり埋めて、その上に建てられたものです。つまり私達が歩いている大阪城内は盛土の上ということ。その下に豊臣時代の石垣が埋められています。

豊臣石垣館の入場料金はいくら?

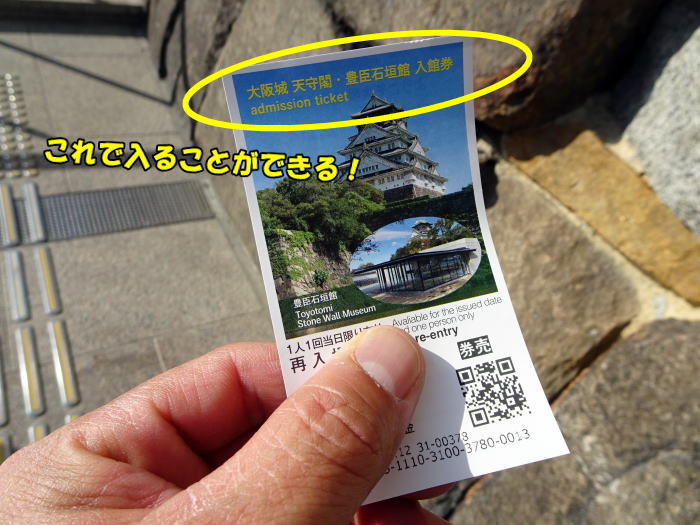

大阪城天守閣の入場料は令和七年(2025)4月1日から値上げされました。以前の大人料金は600円でしたが、現在は1,200円(大学生・高校生は600円、中学生以下は無料)です。ただしこの料金の中に大阪城豊臣石垣館の入館料も含まれています。

大阪城天守閣の入場料は令和七年(2025)4月1日から値上げされました。以前の大人料金は600円でしたが、現在は1,200円(大学生・高校生は600円、中学生以下は無料)です。ただしこの料金の中に大阪城豊臣石垣館の入館料も含まれています。

館内での3つの気づき

豊臣石垣館は埋められた石垣を見る施設なので地下にあります。ここでは個人的に印象深かった3つの気づきをお伝えします。まずは隅石が算木積み(さんぎづみ)になっていたこと。

豊臣石垣館は埋められた石垣を見る施設なので地下にあります。ここでは個人的に印象深かった3つの気づきをお伝えします。まずは隅石が算木積み(さんぎづみ)になっていたこと。

算木積みとは、石垣の角の部分の強度を増すために長い石垣を交互に積んでいく技法のこと。この積み方をする理由は崩れにくくするとうこと。また地震の揺れにも強くなることです。

落城の裏付け

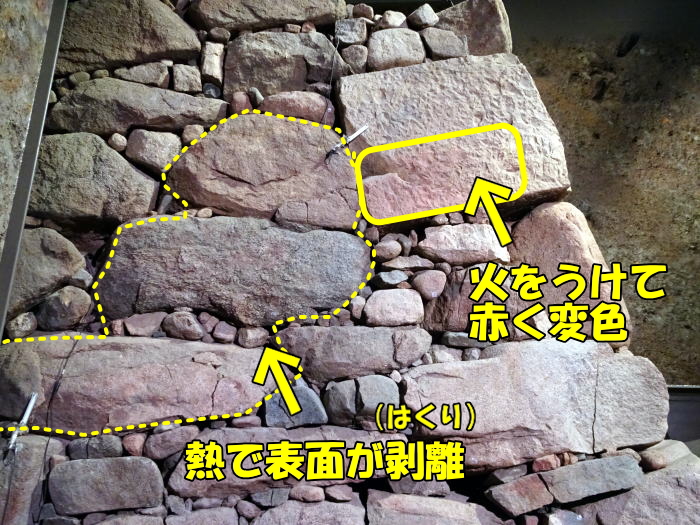

2つ目の気づきは石垣が火を受けている痕跡が残っていること。大坂城は豊臣秀頼と母・淀殿の自害後に炎上して落城しました。そのことを裏付ける痕跡を石垣から見ることができます。

2つ目の気づきは石垣が火を受けている痕跡が残っていること。大坂城は豊臣秀頼と母・淀殿の自害後に炎上して落城しました。そのことを裏付ける痕跡を石垣から見ることができます。

赤く変色した石。そして表面が熱で剥がれ落ちてしまった石です。大坂城落城については文献に残ってはいますが、その現物を間近に見ることができる貴重な歴史資料です。

なぜ転用石が多い?

大阪城石垣館は2階から見学することもできます。その時に石垣の内部を見ることができますが、その中に転用石(てんようせき)を見ることができます。

大阪城石垣館は2階から見学することもできます。その時に石垣の内部を見ることができますが、その中に転用石(てんようせき)を見ることができます。

転用石とは、石垣の部材として使われる前になにか別の目的で使用されていた石のこと。転用した石なので転用石。

転用石とは、石垣の部材として使われる前になにか別の目的で使用されていた石のこと。転用した石なので転用石。

例えば豊臣石垣館の中では五輪塔や墓石の一部が石垣内部に埋め込まれていました。なぜ墓石などを石垣の中に埋め込むのかという理由は、単に石材として利用されたと考えられています。石を遠くから運ぶのも大変な時代なので、現地調達の墓石は利用しやすいものだったのでしょう。

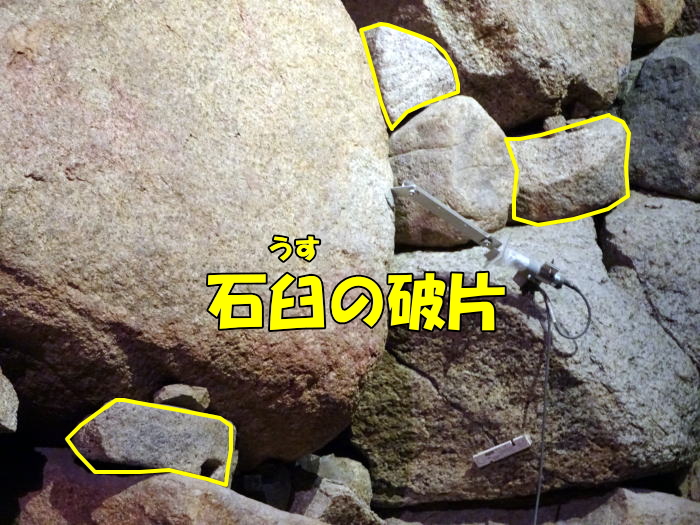

石垣のスキマを埋める間詰(まづめ)には石臼(いしうす)も使われていました。石臼は庶民でも提供できる石なので、現地調達もしやすかったのではないでしょうか。石垣に石臼が使われている例は他にもあり、有名なのは姫路城の姥ヶ石(うばがいし)です。

石垣のスキマを埋める間詰(まづめ)には石臼(いしうす)も使われていました。石臼は庶民でも提供できる石なので、現地調達もしやすかったのではないでしょうか。石垣に石臼が使われている例は他にもあり、有名なのは姫路城の姥ヶ石(うばがいし)です。

所要時間と私の感想そして注意点

大阪城豊臣石垣館の所要時間は20分ほどでした。人によっては5分くらいで見学を終える方もいましたが、私はじっくり見て説明を聞いてたら、気がつけば20分経ってました。

大阪城豊臣石垣館の所要時間は20分ほどでした。人によっては5分くらいで見学を終える方もいましたが、私はじっくり見て説明を聞いてたら、気がつけば20分経ってました。

そして感想ですが、豊臣石垣館は今では地面の中に埋もれた豊臣時代の石垣を見ることができる施設として貴重だと思いました。あと大阪城天守閣は外国人観光客がかなり多いのに対し、豊臣石垣館はすごく空いていました。もしかするとその存在を知らずに帰る人も多いのかな?と思いましたので、あなたは忘れずにこの豊臣秀吉時代の石垣をチェックしてください。