大垣市の曽根城址は美濃三人衆のひとり、稲葉良道(一鉄)の居城跡です。

大垣市の曽根城址は美濃三人衆のひとり、稲葉良道(一鉄)の居城跡です。

戦国時代の美濃国(現在の岐阜県)の斎藤氏を支えた3人の有力者。

・稲葉良通(いなばよしみち)

・氏家直元(うじいえなおもと)

・安藤守就(あんどうもりなり)

斎藤氏の家督争いや織田信長との戦いでも活躍したが、後に織田信長に降伏した。

曽根城跡

曽根城の創築年代は不明だが稲葉氏によって築城されたといわれる。

美濃三人衆の一人として活躍した稲葉一鉄は、永禄十年(1567)織田信長に仕えた。

その後、曽根城は一鉄の子、貞通(さだみち)と孫の典道(のりみち)を経て、天正十六年(1588)から西尾光教(みつのり)が在城した。

慶長五年(1600)関ケ原合戦の後、光教は揖斐城に移り、曽根城は廃城になった。後に一鉄の母の菩提寺である花渓寺(かけいじ)が享保十九年(1734)に本丸跡に移転した。

関ヶ原合戦後の頃の曽根城は、西尾光教と松下重綱が守備していたが、楽田に陣を敷いた西軍の島津義弘からの攻撃を受けたため、東軍の井伊直政と本多忠勝は、水野勝成に加勢を頼んだ。勝成が入った曽根城は、西軍が守備する大垣城を攻めるための東軍の拠点となった。

なお、花渓寺(かけいじ)所蔵の『濃州曽根古城跡図』の中央部に「斎藤内蔵佐」の屋敷が記されている。斎藤内蔵佐は、稲葉一鉄の重臣・斎藤利三のことで、娘にお福(後の春日局)がいる。

アクセスと駐車場

曽根城址は近くに電車駅が無いので車でアクセスするのが便利です。曽根城址は現在公園になっており、普通車、大型車、バスも駐車場があります。

曽根城址は近くに電車駅が無いので車でアクセスするのが便利です。曽根城址は現在公園になっており、普通車、大型車、バスも駐車場があります。

本丸は花渓寺

曽根城址の本丸には花渓寺(かけいじ)が建っています。案内看板によると廃城となっていた曽根城址の本丸に享保十九年(1734)花渓寺が移転されてきました。今でも花渓寺は周辺より少し高くなっている場所にあります。本丸の名残でしょうか。

曽根城址の本丸には花渓寺(かけいじ)が建っています。案内看板によると廃城となっていた曽根城址の本丸に享保十九年(1734)花渓寺が移転されてきました。今でも花渓寺は周辺より少し高くなっている場所にあります。本丸の名残でしょうか。

花渓寺(かけいじ)の裏から本丸の石列と思われる遺構が出てきました。

花渓寺(かけいじ)の裏から本丸の石列と思われる遺構が出てきました。

曽根城本丸跡石列

発掘調査(平成元年(1989)4月)の結果、本丸に伴うと思われる石列と石敷遺構が発見されました。石列は、赤坂金生山から産する石灰岩自然石を並べ、石敷遺構とあわせて郭の一部を形成しています。さらにその内側にも主郭を囲んだ土塁等が推測されています。

石列の年代は、出土品などから稲葉一鉄時代(1525~79)っと推測できる重要な城館跡で、将来にわたり大切に保存するため、埋め戻し、公園整備として地上復元を行いました。

大垣市教育委員会

遺構は土の中に埋め戻されているので、現在地表面に出ているのは復元された石列です。

なぜ斎藤利三の屋敷があるのか?

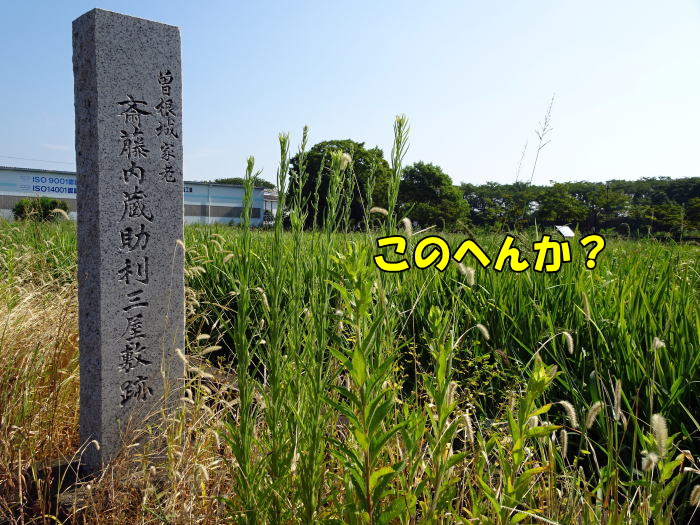

曽根城址周辺を散策していると、斎藤内蔵助利三屋敷跡という石碑がありました。斎藤利三といえば明智光秀の重臣というイメージがありますが、なぜ曽根城なのか?その理由は稲葉良通の家老として仕えていた利三ですが、次第に仲違いになり、明智光秀に仕えたといわれています。

曽根城址周辺を散策していると、斎藤内蔵助利三屋敷跡という石碑がありました。斎藤利三といえば明智光秀の重臣というイメージがありますが、なぜ曽根城なのか?その理由は稲葉良通の家老として仕えていた利三ですが、次第に仲違いになり、明智光秀に仕えたといわれています。

また近くには春日局(かすがのつぼね)ゆかりの地の石碑がありました。春日局こと『お福』は斎藤利三の娘なので、利三が曽根城の家老のときに生まれているならば、春日局の生誕地は曽根城ということになります。でも確証が無いのでゆかりの地とされているのでしょう。

また近くには春日局(かすがのつぼね)ゆかりの地の石碑がありました。春日局こと『お福』は斎藤利三の娘なので、利三が曽根城の家老のときに生まれているならば、春日局の生誕地は曽根城ということになります。でも確証が無いのでゆかりの地とされているのでしょう。

地下水の自噴水

曽根城址本丸に建つ花渓寺(かけいじ)の脇には自噴水(湧き水)があります。曽根城周辺は昔から揖斐川の反乱に悩まされてきた地域ですが、その一方で湧き水に恵まれた豊かな土地でもあります。この自噴水は地下水の湧き水利用して作られたものです。

曽根城址本丸に建つ花渓寺(かけいじ)の脇には自噴水(湧き水)があります。曽根城周辺は昔から揖斐川の反乱に悩まされてきた地域ですが、その一方で湧き水に恵まれた豊かな土地でもあります。この自噴水は地下水の湧き水利用して作られたものです。

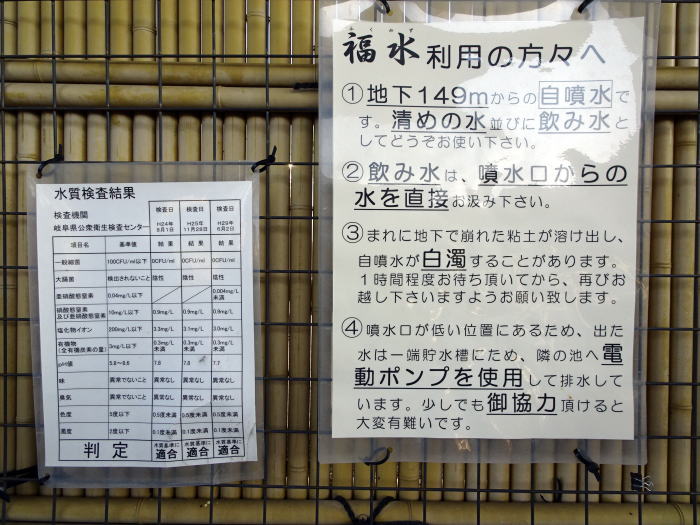

岐阜県公衆衛生検査センターの水質検査結果表。これを見ると水質基準も適合しています。実際に飲んでみた感想ですが、夏なのに冷たくヒンヤリとしてました。休みの日になると地元の方もペットボトルを持ってきて水を汲んで帰ります。もちろん無料です。

岐阜県公衆衛生検査センターの水質検査結果表。これを見ると水質基準も適合しています。実際に飲んでみた感想ですが、夏なのに冷たくヒンヤリとしてました。休みの日になると地元の方もペットボトルを持ってきて水を汲んで帰ります。もちろん無料です。

所要時間と私の感想

曽根城址の所要時間は公園と周辺をぐるっと周って30分ほどでした。私の感想ですが、曽根城は戦国好き、城好きの方にオススメです。その理由は本丸の石列、本丸の高低差、そして斎藤利三や春日局ゆかりの地ということで歴史的にも有名な人物の城だからです。

曽根城址の所要時間は公園と周辺をぐるっと周って30分ほどでした。私の感想ですが、曽根城は戦国好き、城好きの方にオススメです。その理由は本丸の石列、本丸の高低差、そして斎藤利三や春日局ゆかりの地ということで歴史的にも有名な人物の城だからです。

また大垣城と同じ水の都の城ということ。良くも悪くも水の影響がある土地の城です。そのため平地の平城なのですが、この地域特有の城を楽しめると思います。