頑張る時に使う言葉『一所懸命』この言葉は、戦国時代を含む日本の中世で、武士たちが命懸けで手柄を立て、主君から土地を貰ったことからできました。つまりかつての武士は命を懸けて戦い、ようやく小さな土地(所領)を貰っていたワケです。

頑張る時に使う言葉『一所懸命』この言葉は、戦国時代を含む日本の中世で、武士たちが命懸けで手柄を立て、主君から土地を貰ったことからできました。つまりかつての武士は命を懸けて戦い、ようやく小さな土地(所領)を貰っていたワケです。

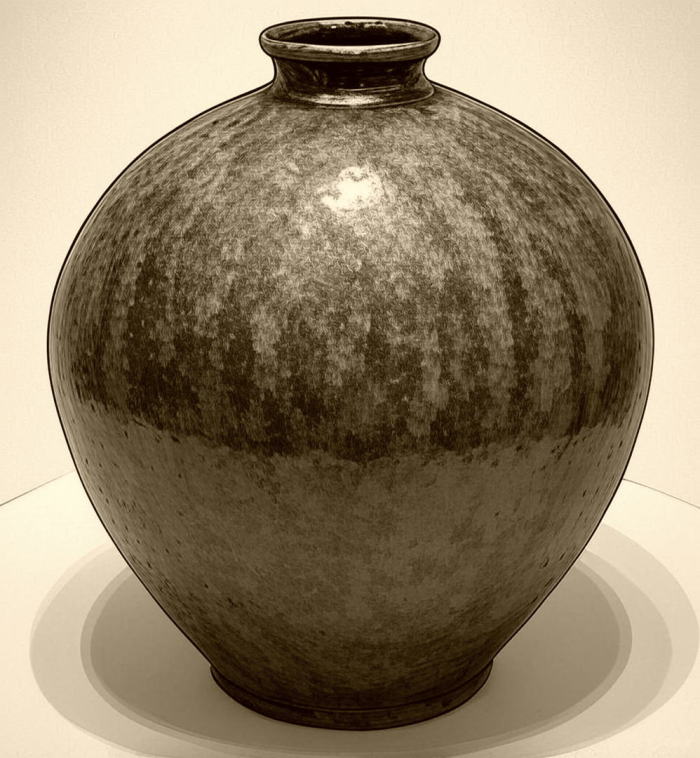

しかし!なんと1つの壺(つぼ)で、1国に値する価値があるといわれていたものがあります。それがルソン壺(漢字で書くと呂宋壺)いったいどのような壺だったか?

千利休のお気に入り

まず呂宋(ルソン)とは、現在のフィリピン最大の島で、戦国時代にはスペインの統治下でした。そして呂宋壺は、この呂宋島民が日常的に使っていた壺で、普通にたくさんあって、大きさは米が約二升ほど入るほど。ある日、この壺を当時呂宋と貿易をしていた納屋助左衛門(なや すけざえもん)という堺の商人が手に入れます。

そして豊臣秀吉に様々な贈り物を献上ついでに披露した時、千利休が『珍重なるルソンの壺』と、いたく気に入り皆を驚かせました。

当時の利休は天下人・秀吉の茶頭として、政治にも発言力を強めていたのですね。そしてこの利休のオメガネに叶うものは名物とされ、高価な値が付いたのです。ルソン壺もそのひとつ。

諸大名はルソン壺を先を争って買い求め、価格が上昇、秀吉も3つ買い求めたとか。ここまで売れまくるとウハウハの納屋助左衛門。ルソン壺で巨万の富を得る事に成功しましたが…

実は便器だったかも?

しかしその後、あまりにも贅沢ぶりが目立ったため、助左衛門は石田三成たちに睨まれ財産没収となる寸前で、ルソンに逃げ延びる事に。また別の説では、ルソン壺が実は島民たちの便器だった事が発覚し、秀吉と諸大名の怒りをかったため逃げたとも。

その後、ルソン壺はそのほとんどが叩き壊されたそうですが、ひとつだけ堺市の大安寺に残っています。これは助左衛門が罰せられそうになった時、大安寺に寄贈したもので、以来この壺は大安寺の寺宝として、400年以上に渡り受け継がれているという事です。