和歌山県和歌山市の蓮乗寺は戦国時代、紀伊の国に勢力を持った雑賀党の頭領・雑賀孫市(雑賀孫一とも)の屋敷があったといわれる場所です。

和歌山県和歌山市の蓮乗寺は戦国時代、紀伊の国に勢力を持った雑賀党の頭領・雑賀孫市(雑賀孫一とも)の屋敷があったといわれる場所です。

蓮乗寺

浄土真宗本願寺派寺院。戦国時代に雑賀衆門徒集団を率いた鈴木孫一(通称:雑賀孫市)の守り本尊と伝えられる握り仏が伝来する。『紀伊続風土記』によると、孫一の居宅は、当寺付近の小字「政所ノ坪」の地にあったと伝えられる。

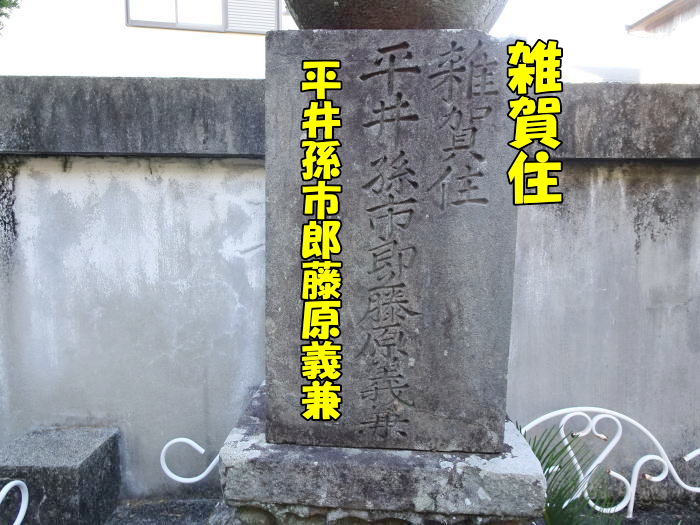

彼は天正五年(1577)の織田信長の紀州攻めの際、雑賀衆の武将として活躍した。天正八年(1580)の本願寺鷺森移転の際にも、雑賀衆の一人として誓紙に連署している。また、境内には彼の墓と伝えられる五輪塔様式の墓がある。これは、その銘文によると、天正十七年(1589)建立の墓碑を、当寺九世住職正因が、天保三年(1832)に建て替えたものという。

和歌山市

ここで気になるのが孫一の邸宅について。これが館城の可能性があるからです。

館城とは?

これは私が住む愛知県の江南市に残る宮後城址当時のイメージイラスト。宮後城は蜂須賀小六正勝の息子・蜂須賀政家が生まれた城です。当時の武将の館は大きな邸宅があり、周辺に堀と土塁を巡らせ防御度を高めたもの。これを城郭研究では館城(やかたじろ)といいます。

これは私が住む愛知県の江南市に残る宮後城址当時のイメージイラスト。宮後城は蜂須賀小六正勝の息子・蜂須賀政家が生まれた城です。当時の武将の館は大きな邸宅があり、周辺に堀と土塁を巡らせ防御度を高めたもの。これを城郭研究では館城(やかたじろ)といいます。

蓮乗寺の看板にも雑賀孫市(雑賀孫一)の邸宅について書かれているので、蓮乗寺付近にこのイラストイメージのような館城があったのかもしれません。

そして墓

蓮乗寺本堂の前に雑賀孫市の墓といわれるものがあります。碑文を見ると平井孫市郎藤原義兼(ひらいまごいちろう ふじわらのよしかね)と刻んでありますが、これが雑賀孫市の墓とのこと。ちなみに看板にあるように江戸時代に建て替えた墓です。

蓮乗寺本堂の前に雑賀孫市の墓といわれるものがあります。碑文を見ると平井孫市郎藤原義兼(ひらいまごいちろう ふじわらのよしかね)と刻んでありますが、これが雑賀孫市の墓とのこと。ちなみに看板にあるように江戸時代に建て替えた墓です。

私の感想

鉄砲の傭兵集団だった雑賀党の頭領・雑賀孫市は謎に包まれた人物です。その館跡がこの蓮乗寺近くにあったと思うと興味深いものがあります。和歌山城や周辺の史跡とセットで巡ることができます。

鉄砲の傭兵集団だった雑賀党の頭領・雑賀孫市は謎に包まれた人物です。その館跡がこの蓮乗寺近くにあったと思うと興味深いものがあります。和歌山城や周辺の史跡とセットで巡ることができます。

あと私が体験した注意点ですが、蓮乗寺周辺の道路はとても狭く、自動車が対面通行できませんし、Uターンも一苦労でした。近くの駐車可能な場所に車を止めて徒歩で参拝するとよいでしょう。