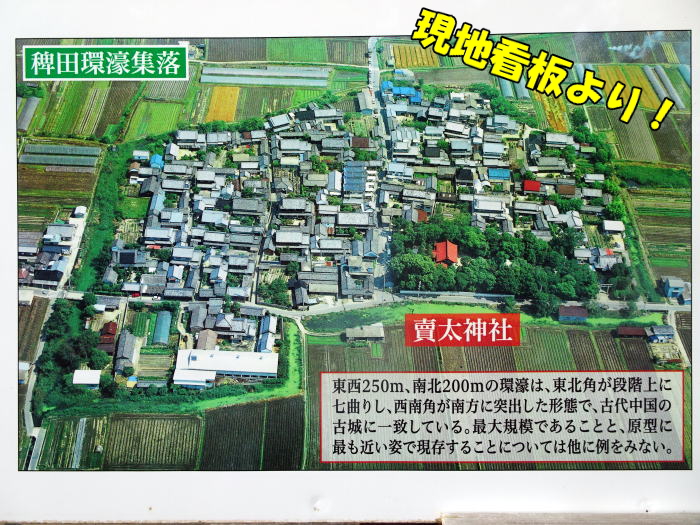

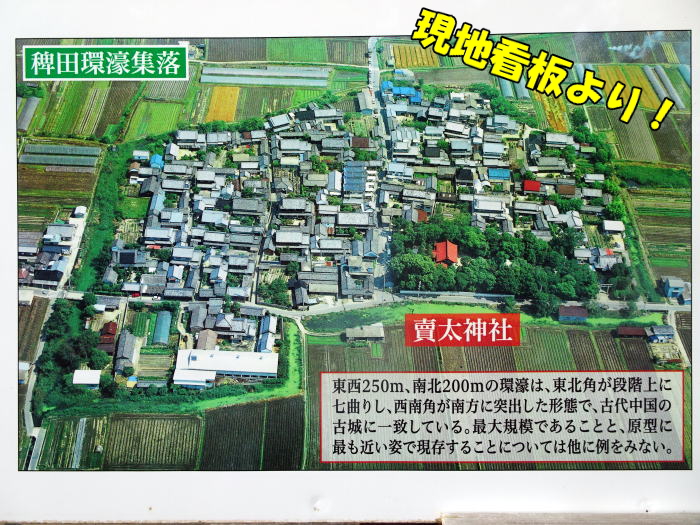

奈良県大和郡山市の稗田環濠集落(ひえだ かんごうしゅうらく)は中世の環濠集落の様子がよく分かる史跡です。

奈良県大和郡山市の稗田環濠集落(ひえだ かんごうしゅうらく)は中世の環濠集落の様子がよく分かる史跡です。

環濠集落といえば佐賀県の吉野ケ里遺跡みたいに弥生時代の古代遺跡を思い浮かべますが、中世、つまり鎌倉時代や室町時代(1336~1573)にも環濠集落が存在しました。

理由はいくつか考えられるのですが、もともとは寒村地帯でしたが戦国時代の戦乱が広がり、周辺の人たちが固まって住み始め、自分たちの集落に掘を掘って自衛したのが始まりだと言われています。大和郡山市にはこういった環濠集落がいくつも残り、現在でも普通に人が住んでいます。

環濠集落の特徴は

奈良県の環濠集落はいくつかの共通点があります。

奈良県の環濠集落はいくつかの共通点があります。

●集落を水堀が囲んでいる

●土塁は無い

●集落内には神社または寺が必ずある

●道が迷路みたいになっている

●道幅は狭く自動車が無かった時代の区画みたい

賣太神社

稗田環濠集落の南の入口みたいな場所にある賣太神社(めた じんじゃ)。塞神は以下の通り。

稗田環濠集落の南の入口みたいな場所にある賣太神社(めた じんじゃ)。塞神は以下の通り。

稗田阿礼(ひえだのあれ:古事記の編集者のひとり)

天鈿女命(あめのうずめ:芸能の女神。日本最古の踊り子)

猿田彦命(さるたひこのかみ:日本神話に登場する道案内の神)

まずはこの賣太神社に参拝してから稗田環濠集落を巡るとよいです。その理由は集落の守り神でもありますし、神社内に案内看板もあるからです。

交通の要所でした。

稗田環濠集落は平城京時代のメインストリートのひとつ、下つ道(しもつみち)のすぐ側にありました。そのまま北に上がると羅生門があり、その向こうが平城京です。

稗田環濠集落は平城京時代のメインストリートのひとつ、下つ道(しもつみち)のすぐ側にありました。そのまま北に上がると羅生門があり、その向こうが平城京です。

かつての下つ道(しもつみち)現在では途中で途切れていますが、稗田環濠集落の外堀すぐを通っていました。

かつての下つ道(しもつみち)現在では途中で途切れていますが、稗田環濠集落の外堀すぐを通っていました。

そして外堀

稗田環濠集落をグルっと取り巻く外堀(水路)。外敵の侵入を防ぐ水堀です。水路は中世のまま残っていますが、治水のための護岸工事でコンクリートで整備されている部分もあります。この画像あたりはそのままの様ですね。

稗田環濠集落をグルっと取り巻く外堀(水路)。外敵の侵入を防ぐ水堀です。水路は中世のまま残っていますが、治水のための護岸工事でコンクリートで整備されている部分もあります。この画像あたりはそのままの様ですね。

集落内の家から外堀に降りることができる階段も残っています。かつては船があったのでそうか?荷揚げなどもできそうです。

集落内の家から外堀に降りることができる階段も残っています。かつては船があったのでそうか?荷揚げなどもできそうです。

環濠集落内の道はすべて広いわけではなく、自動車がやっと1台通ることができそうなくらいの道幅です。これは私の仮説ですが、おそらくは自動車が普及する前の区画がそのまま残り、アスファルト舗装されて集落の道として使われているのではないでしょうか。

環濠集落内の道はすべて広いわけではなく、自動車がやっと1台通ることができそうなくらいの道幅です。これは私の仮説ですが、おそらくは自動車が普及する前の区画がそのまま残り、アスファルト舗装されて集落の道として使われているのではないでしょうか。

所要時間と私の感想

稗田環濠集落の所要時間について。写真を撮りながら賣太神社参拝、集落内の道、外堀などをゆっくり巡って40分ほど。私の感想ですが、賣太神社の駐車場もあるので車でアクセスしやすい環濠集落だと思いました。また現在に残る水堀や箱庭みたいな集落も貴重なものです。

稗田環濠集落の所要時間について。写真を撮りながら賣太神社参拝、集落内の道、外堀などをゆっくり巡って40分ほど。私の感想ですが、賣太神社の駐車場もあるので車でアクセスしやすい環濠集落だと思いました。また現在に残る水堀や箱庭みたいな集落も貴重なものです。

城郭研究では弥生時代の環濠集落(吉野ケ里遺跡など)は、城の始まりとして研究されていますので、城好きの方にも巡ってほしい奈良県の稗田環濠集落です。