大阪府泉大津市の南溟寺(なんめいじ)は戦国時代の豪族・斉藤氏、真鍋氏の居城だった眞鍋城(大津城)があった場所といわれています。また江戸時代の正保二年(1645)から幕末まで伯太藩主・渡辺氏の菩提寺でした。

大阪府泉大津市の南溟寺(なんめいじ)は戦国時代の豪族・斉藤氏、真鍋氏の居城だった眞鍋城(大津城)があった場所といわれています。また江戸時代の正保二年(1645)から幕末まで伯太藩主・渡辺氏の菩提寺でした。

のぼうの城の著者・和田竜氏の小説・村上海賊の娘に出てくる眞鍋七五三兵衛(しめのひょうえ:真鍋とも)の居城です。眞鍋氏のもとの拠点は淡輪(たんのわ:大阪府泉南郡岬町)を拠点にしていた土豪でしたが、敵対する紀伊国(きいのくに:和歌山県)の雑賀衆と距離をとるために眞鍋城(真鍋城)に移ったといわれています。

眞鍋城址のアクセス方法

眞鍋城の行き方を説明します。まずは電車編。電車で眞鍋城址にアクセスするときは最寄り駅の南海本線・泉大津駅を目指します。泉大津駅に着いたらそこから歩いて眞鍋城址を目指します。所要時間は約10分。

次に車でアクセスする方法ですが、泉大津市の南溟寺(なんめいじ)に向かいます。参拝者専用駐車場があるのでそこに車を停めます。

地形と立地そして街道

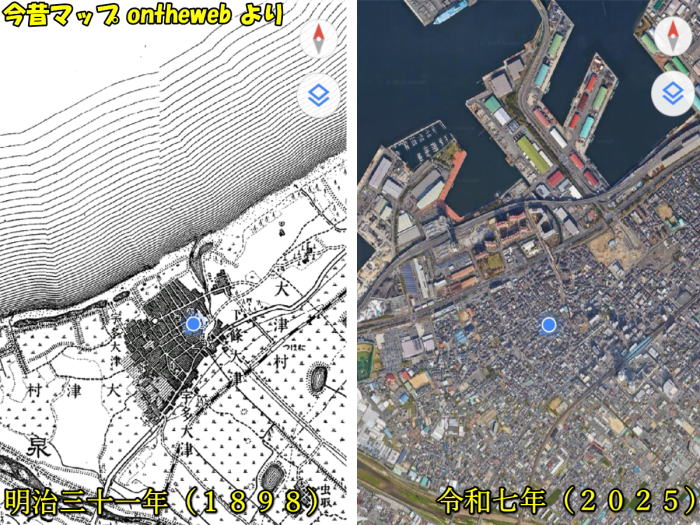

眞鍋城の立地を今昔マップonthewebで見てみます。これは明治三十一年(1898)と現在の比較地図です。今でも海の近くというのはわかりますが、明治時代は浜辺が近くにあったみたいです。海を見渡すことができる立地です。

眞鍋城の立地を今昔マップonthewebで見てみます。これは明治三十一年(1898)と現在の比較地図です。今でも海の近くというのはわかりますが、明治時代は浜辺が近くにあったみたいです。海を見渡すことができる立地です。

眞鍋城址の北を通る浜街道。かつての旧街道ですね。泉大津市公式サイトによれば、浜街道という呼称は、正式な名称ではなく、浜沿いの道筋といった意味合いを持つ通称と考えられます。とのこと。江戸時代にはこの近辺のメインストリートだったそうです。

眞鍋城址の北を通る浜街道。かつての旧街道ですね。泉大津市公式サイトによれば、浜街道という呼称は、正式な名称ではなく、浜沿いの道筋といった意味合いを持つ通称と考えられます。とのこと。江戸時代にはこの近辺のメインストリートだったそうです。

これは私の仮説ですが、もとの街道はそれ以前の時代、例えば鎌倉時代や戦国時代にはあって、地元でよく使われていた大通りだったと思います。その理由は私が住んでいる愛知県にも美濃路(みのじ)という、東海道と中山道を結んだ街道が通っています。しかしそれ以前、織田信長の時代にはすでに原型の道があったことがわかっているからです。

だからこの浜街道も戦国時代に周辺地域をつなぐ街道で、それを押さえていたのが眞鍋城だったのでしょう。

境内

境内が眞鍋城の本丸といわれてます。本堂の前に眞鍋城址の石碑が建立されていました。境内に城の遺構は残されていませんが、すぐ近くに地元で眞鍋城の堀と伝わる水路がありました。

境内が眞鍋城の本丸といわれてます。本堂の前に眞鍋城址の石碑が建立されていました。境内に城の遺構は残されていませんが、すぐ近くに地元で眞鍋城の堀と伝わる水路がありました。

堀跡といわれる水路

地元の方によると眞鍋城址の東側の水路が、かつての眞鍋城の堀跡と伝わるそうです。南から北に流れており、そのまま海へ向かっています。かつてはこの堀が眞鍋城を取り囲んでおり、唯一開けた北側は海という縄張りだったのかもしれません。

地元の方によると眞鍋城址の東側の水路が、かつての眞鍋城の堀跡と伝わるそうです。南から北に流れており、そのまま海へ向かっています。かつてはこの堀が眞鍋城を取り囲んでおり、唯一開けた北側は海という縄張りだったのかもしれません。